6. DIAGNOSI

6.1. Rilevamento delle microfilarie

6.1.1. Modalità di prelievo

L'osservazione delle microfilarie nel sangue circolante di un cane rappresenta

un aspetto diagnostico fondamentale che supporta la presenza di macrofilarie

mature (Rawlings e Calvert, 1995).

Le tecniche per la ricerca e l'identificazione delle microfilarie non

garantiscono la diagnosi, in quanto possono dare risultati falsamente

negativi oltre che nella filariosi occulta anche nei casi in cui la microfilariemia,

pur presente, è modica e per variazioni che si verificano nel numero

di microfilarie nel sangue periferico (Knight, 1995).

L'incostante presenza nel torrente circolatorio periferico delle microfilarie

rende opportuno seguire alcuni accorgimenti nella scelta del momento del

prelievo. Le larve seguono, infatti, ritmi circadiani, con una presenza

più elevata nella microcircolazione periferica nelle ore serali

e notturne. Questi accorgimenti hanno valore specialmente se viene impiegato

il metodo di rilevamento su sangue fresco, a goccia spessa, mentre invece

non sono necessari se vengono impiegati metodi di rilevamento con arricchimento

(Traldi, 1987).

Dal punto di vista strettamente tecnico, il prelievo di sangue può

essere effettuato dalla vena cefalica dell'avambraccio o, più raramente,

dalla vena safena esterna per effettuare sia esami a fresco sia tecniche

di arricchimento e di identificazione.

6.1.2. Esame a fresco a goccia spessa

Prima di eseguire un test di concentrazione per le microfilarie, è

fondamentale effettuare uno striscio ematico per la visualizzazione diretta

delle larve (Knight, 1995).

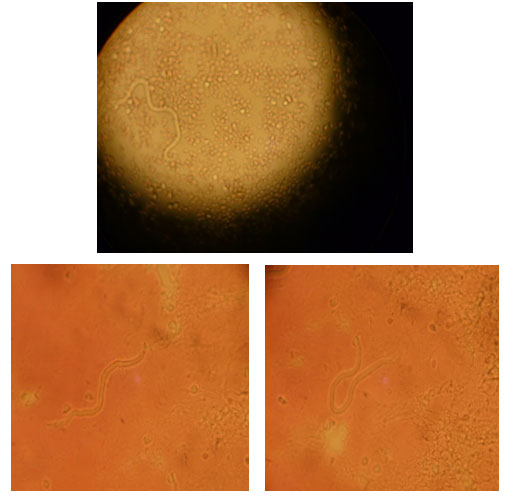

Una goccia di sangue è posta su un vetrino portaoggetto e coperta

con il coprioggetto. L'osservazione microscopica a 100 ingrandimenti permette

di evidenziare lo spostamento degli eritrociti causato dal movimento delle

microfilarie e di visualizzare le microfilarie stesse, qualora presenti

(Fotografia 3).

L'esame microscopico dello striscio ematico, quando negativo, non è

indicativo dell'assenza dell'infestazione da parte del parassita sia per

la presenza della filariosi occulta sia perché tale esame rappresenta

un mezzo d'indagine significativamente meno sensibile del test di concentrazione

(Rawlings e Calvert, 1995).

Questa tecnica, semplice e di rapida attuazione, pur rappresentando un

preliminare approccio al problema diagnostico, non consente di differenziare

le specie di microfilarie eventualmente presenti. È necessario

pertanto ricorrere a tecniche specifiche, dal momento che solo D. immitis

ha una localizzazione cardiaca, e le sue larve riconducono a macrofilarie.

|

6.1.3. Tipizzazione su base morfologica

Concentrazione e colorazione delle microfilarie secondo la tecnica

di Knott modificata

Rawlings, nel 1986, riportò un metodo di Knott modificato, più

rapido rispetto al precedente, che consiste nella centrifugazione per

3-5 minuti a 1500 rpm di una provetta conica contenente 1 ml di sangue

venoso e 10 ml di formalina tamponata al 2%, previa agitazione della stessa

per favorire la lisi degli eritrociti. Allontanato il surnatante, si aggiungono

al sedimento un paio di gocce di soluzione acquosa 1:1000 di blu di metilene.

Si preleva il sedimento e, dopo averlo deposto su un vetrino portaoggetto,

si copre con un vetrino coprioggetto che è così pronto per

essere osservato al microscopio con evidenziazione delle microfilarie

a 100 ingrandimenti ed identificazione a 400 ingrandimenti (Rawlings,

1986).

Concentrazione mediante filtrazione

In una siringa, contenente 1 ml di sangue, si aspirano 9 ml di una soluzione

lisante (saponina al 2% o acqua distillata). Dopo aver raccordato la siringa

al portafiltro, contenente un filtro in policarbonato, vi si inietta il

liquido con le cellule lisate. Si risciacqua il filtro con acqua di fonte.

La membrana filtrante viene estratta ed appoggiata su un vetrino, con

il lato contenente il filtrato rivolto verso l'alto, per essere colorata

con 1 o 2 gocce di soluzione acquosa di blu di metilene all'1%. Si esamina

il filtro al microscopio a 100 ingrandimenti: le larve appaiono moderatamente

colorate in blu e immobili (Wyle, 1970).

Identificazione delle microfilarie circolanti

Le due tecniche di concentrazione descritte possono essere allestite,

a seconda delle esigenze, con sangue fresco o conservato con l'aggiunta

di anticoagulante. Il citrato di sodio è l'anticoagulante di scelta

poiché non altera le microfilarie e le conserva a lungo vitali.

Viceversa, altre sostanze provocano l'agglutinazione delle microfilarie

(eparina) o la morte (rapida il fluoruro di sodio o ossalato; in 48 ore

l'EDTA).

Le microfilarie, ottenute tramite queste metodiche, possono essere caratterizzate

morfologicamente previa colorazione per facilitarne l'evidenziazione al

microscopio. Il blu di metilene è il colorante più adatto

e, sebbene non sia in grado di penetrare uniformemente nei tessuti delle

microfilarie e visualizzare completamente le strutture interne, consente

di rilevarne i caratteri morfologici fondamentali per l'identificazione

senza modificarle (Venco et al., 1998).

Entrambe le tecniche hanno un'accuratezza diagnostica paragonabile (Masi,

1987) e sebbene il test di filtrazione sia di più semplice esecuzione,

la tipizzazione delle microfilarie risulta più facile utilizzando

il test di Knott.

La tipizzazione delle microfilarie è una tappa importante nella

diagnosi della filariosi cardiopolmonare del cane in quanto nel sangue

periferico potrebbero esservi anche microfilarie appartenenti a specie

di larve differenti da D. immitis.

In Italia la maggior parte dei soggetti infestati da filaridi presenta

microfilarie riconducibili ad almeno due specie di filarie: D. immitis

e D. repens.

Dip. reconditum e Dip. grassi possono essere riscontrate nel cane occasionalmente,

mentre Dip. dracunculoides, osservato inizialmente solo nelle volpi (Marconcini

e Macchioni 1980), è stato segnalato anche nel cane in Portogalllo

e in Spagna (Rojo-Vasquez et al., 1990).

I caratteri morfologici principali che consentono di identificare le microfilarie

sono la lunghezza complessiva e la forma delle estremità cefalica

e caudale. Le caratteristiche morfometriche delle microfilarie possono

subire variazioni in funzione delle modalità di preparazione delle

stesse. La loro valutazione dovrebbe essere effettuata su microfilarie

in perfetta estensione, fissate in formalina e colorate per via umida

(blu di metilene). Le microfilarie conservate in sangue eparinizzato risultano

più lunghe e quelle concentrate tramite la tecnica di filtrazione

sono più corte o possono presentare modificazioni dell'estremità

caudale in particolare quelle di D. reconditum e D. grassi in cui l'uncino

non risulta più visibile (Manfredi, 1998). Se si vuole effettuare

una misurazione delle microfilarie è necessario l'impiego di un

oculare dotato di scala micrometrica. La misurazione dell'ampiezza dovrebbe

essere sempre eseguita in un punto standard della microfilaria quale potrebbe

essere il poro anale e la misurazione della lunghezza deve comprendere

anche la coda (Traldi et al., 1987).

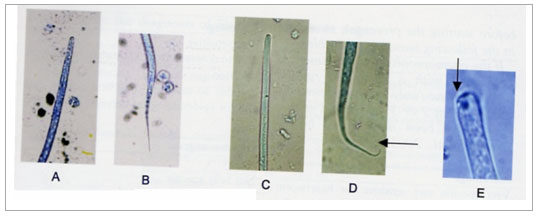

Come si può osservare nella figura 1 e nella tabella 1 la microfilaria

di D. immitis, si differenzia, oltre che per le dimensioni, per la forma

affusolata della testa e per la coda relativamente dritta.

Figura 1.

A e B: D. immitis: estremità cefalica (x400) e caudale (x1000).

C e D: D. repens: estremità cefalica (x400) e caudale (x1000).

E: Dip. reconditum: estremità cefalica, con l'uncino (x1000).

Tabella 1. Caratteristiche morfometriche delle microfilarie isolate con la tecnica di Knott.

|

D. immitis

|

D. repens

|

Dip. reconditum

|

Dip. grassi

|

Dip. dracunculoides

|

|

|

Lunghezza µm

|

290-330

|

300-360

|

260-283

|

567

|

190-247

|

|

Diametro µm

|

5-7

|

6-8

|

4

|

12-25

|

4-6.5

|

|

Estremità cefalica

|

affusolata

|

arrotondata

|

arrotondata

con uncino |

arrotondata

|

arrotondata

|

|

Estremità caudale

|

diritta

|

a manico di ombrello

|

ricurva e terminante spesso ad uncino

|

uncinata

|

diritta e tronca

|

|

Motilità

|

locale caotica senza spostarsi

|

ondulatoria, si spostano dal campo microscopico

|

caotica

|

caotica

|

locale

|

|

Quantità microfilarie

|

media-elevata

|

media-bassa

|

scarsa

|

scarsa

|

scarsa

|

6.1.4. Validità di alcune tecniche ematologiche

Kit diagnostici di sempre più elevato contenuto tecnologico sono

reperibili sul mercato e tendono a sostituire le tradizionali tecniche

diagnostiche.

Martini e colleghi, nel 1990, effettuarono un'indagine sulla FCP comparando

i vari test ematologici, per la ricerca e l'identificazione delle microfilarie,

al fine di stabilire la loro affidabilità e definire una corretta

gerarchia diagnostica. Utilizzando la tecnica di filtrazione (FT) (Dennis

e Kean, 1971) furono esaminati 329 campioni di sangue, prelevati da cani

di un area iperendemica, quale la Valle del Po (Pampiglione et al., 1986;

Genchi et al., 1988; Poglayen et al., 1988). Questa metodica fu presa

come tecnica di riferimento per la sua capacità di rilevare bassi

livelli (1/ml) di microfilariemia ematica (Williams et al., 1977) e di

differenziare le microfilarie di D. immitis da quelle di D. repens. Tutti

i campioni furono controllati anche con uno striscio diretto (DS); 186

campioni con il test di Knott modificato (KT) e 143 con una speciale modificazione

(Cancrini, 1988) di questa tecnica (MKT), realizzata diluendo il sangue

(2 ml) ed estendendo il tempo di centrifugazione (20'). I preparati furono

osservati al microscopio.

Dai risultati emerse che 163 (49,5%), dei 329 campioni di sangue esaminati,

erano positivi al test di riferimento (FT): 160 (98,2%) per D. immitis;

2 (1,2%) per D. repens e 1 (0,6%) per entrambe le specie. A seguito della

bassa prevalenza di D. repens tutti i dati furono riferiti per le elaborazioni

alla D. immitis.

La sensibilità (SE), specificità (SP), valore predittivo

positivo (VPP) e valore predittivo negativo (VPN), furono calcolati per

ogni metodo diagnostico in relazione alla tecnica di filtrazione. La sensibilità

relativa (SE) fu valutata anche per tre diverse classi di microfilariemia

(0-1000; 1001-50000; >50000).

Furono misurati i livelli di concordanza tra il test di riferimento e

le altre tecniche ematologiche quali DS, KT e MKT.

I valori di SE relativa dei tre test comparati risultarono essere ottimali

(circa 90%): 88,3% per DS, 91,0% per KT e 91,8% per MKT. Solo per le classi

con bassi livelli di microfilariemia, i valori di SE relativa erano insufficienti,

soprattutto per quanto riguardava DS e MKT. Per le altre classi di microfilarie

i valori di SE relativa apparivano adeguati, soprattutto se si considera

che questo studio è stato condotto in un area iperendemica.

La comparazione tra i test evidenziò valori di SP relativa eccellenti,

del 100%, con l'eccezione di DS (99,4%), dovuta ad un singolo caso di

positività nel DS e negatività nel FT.

Le tecniche diagnostiche dirette hanno mostrato un'alta validità,

e non devono essere messe in un secondo piano, essendo economiche, pratiche

e facili da interpretare e in questa esperienza hanno presentato eccellenti

performances.

Gli autori hanno proposto un protocollo diagnostico dove lo striscio ematico

diretto è sempre la metodica di prima scelta da utilizzare, seguita

nei casi dubbi dalla filtrazione. In presenza di risultati ematologici

negativi, in un cane con segni clinici riferibili alla filariosi cardiopolmonare,

deve essere effettuato un test diagnostico (Martini et al., 1991).

6.2. Test diagnostici antigenici

Negli ultimi anni si è andato affermando l'uso dei test per la

ricerca degli antigeni di D. immitis presenti nel circolo sanguigno confinando

la ricerca delle microfilarie ad un ruolo subalterno. L'aumentato impiego

di queste tecniche è da ricercare, in parte, nella elevata frequenza

dei soggetti con microfilariemia modesta o addirittura assente (Manfredi,

1998) e nell'uso di programmi di profilassi che tendono alla progressiva

sterilizzazione degli adulti. Sono tutte tecniche accurate e forniscono

nell'insieme una notevole specificità ed una maggiore sensibilità

rispetto ai test per la rilevazione delle microfilarie, consentendo di

svelare la maggior parte delle infestazioni occulte (Rawlings e Calvert,

2003).

I kit usati, utilizzando anticorpi monoclonali, rilevano gli antigeni

delle filarie presenti in circolo, che derivano dall'apparato riproduttivo

delle femmine adulte. L'antigene circolante in genere è rilevabile

entro 6,5-7 mesi dall'infestazione iniziale, rendendo inutile testare

i cuccioli di età inferiore a 6 mesi. Si ottengono costantemente

risultati positivi in presenza di almeno tre femmine adulte. Questi test

sono caratterizzati da una notevole semplicità d'uso, non richiedono

attrezzature particolari o altri reagenti oltre a quelli forniti dal kit

e hanno tempi di esecuzione contenuti, soprattutto quelli che prevedono

l'impiego di sangue intero. La maggior parte dei test, attualmente in

commercio, sono basati sulla tecnica ELISA (Enzime-Linked ImmunoSorbent

Assay), sebbene siano disponibili anche test basati sull'emoagglutinazione

e su metodiche di immunocromatografia (Knight, 1999).

I test ELISA si avvalgono di anticorpi monoclonali specifici nei confronti

di D. immitis, uno dei quali è coniugato all'enzima perossidasi.

La positività del campione è segnalata, all'aggiunta di

un substrato, dalla comparsa di una colorazione nel pozzetto o sulla membrana

di reazione la cui lettura può essere semplicemente visiva o mediante

spettrofotometro (Manfredi, 1998). I test predisposti per la lettura della

reazione colorimetrica allo spettrofotometro o che prevedono la comparsa

di più strisce o più spot colorati per la risposta positiva

consentono di effettuare una valutazione semiquantitativa dell'infestazione,

stimando la carica parassitaria infestante come elevata, oppure bassa.

Come regola, le reazioni rapide e intense indicano la presenza di una

carica parassitaria relativamente alta. La concentrazione degli antigeni

circolanti, e quindi il grado di positività della risposta, è

direttamente proporzionale al numero di parassiti adulti presenti in ambito

cardiocircolatorio. La costante positività nei casi necroscopicamente

accertati di filariosi occulta e l'assenza di reattività crociata

con antigeni derivanti da D. repens lo rendono estremamente attendibile.

Per ciò che concerne i test basati sulla tecnica di immunocromatografia,

in questi l'antigene solubile di D. immitis si lega all'anticorpo specifico

coniugato posto sulla membrana reattiva di nitrocellulosa determinando

la comparsa di una banda colorata. L'intensità della colorazione

varia in relazione alla quantità di antigene presente nel campione.

Se nel campione non c'è l'antigene o comunque la quantità

presente è al di sotto del livello di "sensibilità"

non si forma alcuna banda. Sulla membrana è posto inoltre un anticorpo

specifico non coniugato anti-anticorpo che determina, anche in assenza

di antigene, la comparsa di una seconda banda colorata che costituisce

il controllo positivo del test (Manfredi, 1998).

Elenco di alcuni test per la ricerca degli antigeni di D. immitis commercializzati

in Italia:

- SNAP® CANINE HEARTWORM. IDEXX. Test da effettuarsi su siero, plasma o sangue intero. Molto semplice da impiegare, accurato e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Utilizza la tecnica ELISA ed è un test semiquantitativo (Fotografia 4 e 5).

- HESKA SOLO STEP® CH. HESKA. Test da effettuarsi su siero, plasma o sangue intero. Ottimo test per accuratezza e costi.

- FILARCHEK®. AGROLABO. Test ELISA, veloce e pratico con ottimo rapporto qualità/prezzo.

- WITNESS® TEST. MERIAL. Test da effettuarsi su siero, plasma o

sangue intero. Utilizza la tecnica dell'immunocromatografia

|

Fotografia 5. Snap IDEXX positivo per filariosi cardiopolmonare, utilizzando siero.

|

6.2.1. Risultati dei test e loro interpretazione

È importante seguire attentamente le istruzioni dettate dalla

casa produttrice del kit per ottenere risultati accurati.

Quando il test è effettuato secondo le modalità consigliate,

i risultati falsi positivi, dovuti solitamente a errori tecnici, come

insufficiente numero dei lavaggi o mancato rispetto del tempo necessario

per la comparsa del risultato, sono rari (Knight, 1999).

L'utilizzo dei test antigenici può fornire dei risultati falsi

negativi per i motivi sotto esposti (Rawlings e Calvert, 1995).

- Quasi tutte le infestazioni sono diagnosticate dopo 6-7 mesi dal momento dell'inoculazione con le larve infestanti. È inutile effettuare un test antigenico prima di questo periodo (infestazioni sostenute da femmine immature).

- Nel caso in cui non siano presenti dei parassiti di sesso femminile, i vermi maschi non contribuiscono a rendere positivo il risultato del test antigenico.

- Se sono presenti meno di tre filarie di sesso femminile adulte, i risultati dei test possono essere dei falsi negativi.

- Nel gatto la carica parassitaria è bassa ed esiste una maggiore probabilità di infestazioni dovute unicamente a parassiti maschi, in questa specie viene riscontrato un numero maggiore di falsi negativi (3-14% dei casi).

- Un kit non è stato riportato a temperatura ambiente prima dell'uso.

Di seguito sono riportate alcune linee guida per l'interpretazione dei test (Knight, 1999): - I cani che presentano un risultato debolmente positivo con un primo test devono essere ricontrollati ripetendo il test dopo un mese o utilizzandone uno di tipo diverso.

- Un test antigenico positivo deve essere seguito da un test di concentrazione delle microfilarie, per verificarne l'eventuale presenza.

6.2.2. Consigli pratici

I test antigenici per D. immitis dovrebbero essere effettuati annualmente

in tutti i cani che vivono nelle regioni endemiche ed in tutti quei cani

che manifestano dei segni clinici riferibili alla malattia parassitaria.

Nelle aree geografiche caratterizzate da una stagione invernale fredda,

il test si effettua a primavera inoltrata, immediatamente prima dell'inizio

della stagione in cui si verifica la trasmissione del parassita, per rilevare

le infestazioni contratte nell'anno precedente (Rawlings e Calvert, 2003).

Nell'area geografica relativa al bacino idrografico del fiume Po si effettua

il test tra il mese di marzo e di aprile.

Sulla base della situazione epidemiologica attuale, la diagnosi di laboratorio

della filariosi cardiopolmonare dovrebbe essere effettuata mediante la

ricerca contemporanea degli antigeni e delle microfilarie. Quest'ultima

è indispensabile per la conferma soprattutto delle infestazioni

miste (D. immitis e D. repens). Per altro, l'accertamento della microfilariemia

con il test di Knott è di importanza rilevante se si tiene conto

anche della patogenicità delle microfilarie circolanti (Manfredi,

1998).

È importante sottolineare alcuni concetti:

- la scelta di una metodica piuttosto di un'altra deve sempre tener conto della accuratezza, sensibilità e specificità della stessa;

- quando i test antigenici sono positivi si ha la certezza che il cane è affetto da FCP con presenza di macrofilarie;

- solo una diagnosi certa, con il supporto di indagini strumentali, consente al clinico di valutare la gravità e la classe di appartenenza del soggetto in esame;

- la diagnosi precoce di FCP è un presupposto irrinunciabile

per contenere i rischi connessi alla presenza del parassita, tenendo

conto anche delle problematiche legate alla terapia macro e microfilaricida,

soprattutto nel caso di infestazioni massive.

6.3. Validità di alcuni metodi ematologici e dell'ELISA

Nel 1996, Martini e colleghi effettuarono un'indagine sulla presenza

di D. immitis in 175 cani, provenienti dalla provincia di Padova, per

stabilire le performance di alcune tecniche diagnostiche.

I campioni di sangue, prelevati dai cani, furono esaminati per la ricerca

delle microfilarie con 5 metodi diagnostici ematologici quali filtrazione

(FI), striscio diretto (DS), Knott modificato (MK), sangue coagulato (CB)

e tubo capillare (CT). Per rilevare gli antigeni dei parassiti adulti

furono utilizzati 3 kit ELISA, quali PetChek (PE), Diasystems (DI), Uni-Tec

(UN).

Le performance dei test utilizzati furono valutate in termini di sensibilità

(SE), specificità (SP), precisione (AC), valore predittivo positivo

(PPV) e valore predittivo negativo (NPV) (Courtney e Cornell, 1990), tenendo

in considerazione anche gli aspetti economici e pratici. La performance

può essere influenzata da diversi fattori quali il momento dell'infestazione,

il tipo di infestazione (occulta, evidente, presenza di entrambi i sessi

del parassita o solo uno), la presenza di D. repens e/o Dipetalonema spp.,

il numero dei nematodi e i possibili trattamenti terapeutici o di profilassi

effettuati (Martini et al., 1996).

I risultati ottenuti dalle tecniche ematologiche furono confrontati con

lo stato d'infestazione rilevato alla necroscopia, esaminando il cuore,

le arterie polmonari, la vena cava e i polmoni. Alla necroscopia fu individuata

una prevalenza del 63%.

In tutte le prove fu osservata una correlazione positiva tra il numero

dei parassiti presenti negli ospiti e la sensibilità, la quale

variava dal 60% del tubo capillare all'81% del Dyasystems, mentre la specificità

dal 88% della filtrazione al 98% del Petchek.

Il valore di precisione ricavato dai test ELISA, in tutti circa dell'80%,

risultò essere più alto rispetto a quello dei test ematologici,

dei quali la tecnica di filtrazione presentava la performance migliore

(78.3%).

I valori di VPP presentarono un range dal 90.9% (FI) al 98.8% (PE). Il

più basso valore di VPN (58,9%) fu trovato con il tubo capillare,

mentre il più alto valore di VPN (76.3%) si ottenne con UN.

Il 35% dei cani infestati aveva meno di 5 vermi adulti, questo comportava

un alto rischio di risultati falsi negativi, nonostante l'alta prevalenza.

Gli strumenti diagnostici devono avere un'alta SE che permetta di ottenere

alti valori di VPN e quindi un'alta probabilità di classificare

correttamente i risultati negativi come sani (Martini et al., 1996).

La tecnica ELISA presentava i più alti valori di SE e VPN, tuttavia

la probabilità di sbagliare la classificazione di un cane infestato

rimaneva abbastanza alta, circa del 25%, anche usando il DI o UN, che

sono i test più sensibili.

I test, con l'eccezione di DI e UN, non riuscirono a registrare alcune

infestazioni con più di 30 vermi adulti e quindi con possibili

manifestazioni cliniche, nonostante la correlazione positiva tra numero

di vermi e la SE in tutti i test.

Concentrando l'attenzione sulle infestazioni occulte, è stato notato

che il metodo ELISA era quello migliore per rilevare i casi con basso

numero di vermi rispetto a quelli ematologici.

È evidente che la proporzione di risultati falsi negativi, nelle

infestazioni data da parassiti di un unico sesso, non era più bassa

con il test sierologico rispetto a quella di altri metodi.

I casi falsi positivi, pochi, erano dovuti per quanto riguardava i test

sierologici alla persistenza di antigeni circolanti dopo la morte, naturale

o indotta, dei vermi adulti; mentre per i metodi ematologici, alla persistenza

di microfilariemia dopo la morte degli adulti, o nei cuccioli per una

trasmissione transplacentare (Mantovani e Jackson, 1966).

Nella situazione epidemiologica in esame, un risultato positivo di ognuno

dei test poteva essere interpretato come reale indicazione di infestazione

da D. immitis. Un risultato negativo richiedeva l'uso di più accurate

procedure, soprattutto in soggetti con segni clinici e in quelli altamente

esposti al rischio di infestazione. In questi casi un miglioramento del

valore predittivo della procedura diagnostica può essere ottenuto

con l'applicazione di un metodo ematologico come la filtrazione, usato

come test di screening.

6.4. Diagnosi di filariosi cardiopolmonare nel gatto

Nella diagnosi di FCP del gatto, sia le metodiche di ricerca delle microfilarie,

spesso assenti, sia i test per la ricerca degli antigeni hanno dimostrato

una sensibilità molto inferiore rispetto al cane (Dillon, 2000).

La ricerca delle microfilarie, pur consapevoli dello scarso significato

diagnostico di questo esame, deve essere eseguita per accertarsi se il

soggetto sia microfilariemico, evitando in tal modo effetti indesiderati

nel corso dell'evoluzione della malattia o della terapia di altri concomitanti

patologie. Per altro, il gatto è recettivo anche a D. repens (Manfredi,

1998).

Per i gatti sono disponibili test per la rilevazione di anticorpi specifici,

tramite ELISA, che utilizzano antigeni ricombinanti o estratti e purificati

da un numero uguale di parassiti maschi e femmine. Questi test vengono

usati per lo screening della FCP felina e possiedono scarsa o assente

reattività crociata in caso di infestazioni da parassiti dell'apparato

digerente. I test che rilevano gli anticorpi hanno una maggiore sensibilità

rispetto agli altri per gli antigeni, considerando che le larve di entrambi

i sessi sono in grado di indurre la risposta immunitaria dell'ospite.

Alcune larve immature non arrivano mai a diventare parassiti adulti, per

cui un test anticorpale positivo indica l'esposizione sia a larve migranti

sia ai parassiti adulti e non solo la presenza di questi ultimi e occorre

dunque che sia confermato da altre prove della sussistenza della patologia

prima di emettere una diagnosi definitiva. La concentrazione anticorpale

non sembra essere correlata al numero di parassiti, né è

in relazione con la gravità dei sintomi clinici o dei quadri radiografici

(McCall et al., 1995).

È stato ammesso sul mercato italiano un test per la rilevazione,

nel sangue intero, siero o plasma, degli anticorpi contro D. immitis.

Il test (HESKA, ATI) è basato su una metodica immunocromatografica

ed il dispositivo di reazione è in formato monouso. La specificità

e la sensibilità sono entrambe molto elevate (Venco et al., 1997).

su

|